子供を賢くするのには

と言いますが本当なのでしょうか?実は現実的にどんな場面かを実際の入試問題でお話ししましょう。

目次

過去に出題された0点続出の問題

以下は2004年の千葉県の高校入試に実際に出題された国語の問題です。

そして、私のところはこれを国語の指導に使っています。以下を見てください。

問題文:次の説明を読み、あとの問いに答えなさい。

ある晴れた日に、あなたが散歩に出かけたとします。

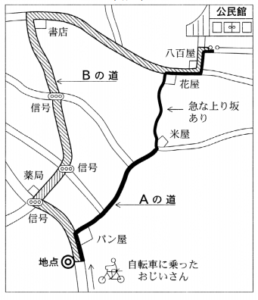

ちょうど略図の◎の地点を通りかかったとき、自転車に乗ったおじいさんから、略図の中の「公民館」までの道を尋ねられました。

おじいさんは、近隣地区から、孫のピアノの発表会の会場へ向かうところだということです。

略図Aの道は距離は短いですが、途中に急な上り坂があります。

一方、略図Bの道は平らで走りやすいですが、目的地まではAの道の約二倍の距離があります。

【設問】

あなたはこのおじいさんに、AまたはBの道順をどのように説明しますか。

次の(1)、(2)について、指示にしたがって答えなさい。

(1)A・Bどちらかの道を選ぶにあたって、まずおじいさんがどのような様子なのか、あなたが次のア~エのうちから一つ仮定して、その符号を書きなさい。

ア 急いでいるようだ。

イ 体力がなさそうだ。

ウ とても元気そうだ。

エ 発表会までは時間の余裕がありそうだ。(2)A・Bどちらかの道を選び、その道順についての説明を、次の注意事項にしたがって書きなさい。

なお、どちらの道を選んでも、そのこと自体は採点に影響しません。

(注意事項)

① (1)でおじいさんの様子について仮定しましたが、あなたが、そのおじいさんにどのような配慮をしているのかがわかるように書くこと。② 字数は、百五十字以上、二百字以内(句読点やかぎかっこも字数に数える。)とすること。

当時のヤフーニュースを見てみるとこんな感じです。

二月に千葉県で実施された県立高入試で、「国語」に受験生の約半数がまったく得点できないという異例の設問があったことが二十日分かった。

Yahoo!ニュース - 社会 - 産経新聞

では、こういった問題を解けた子はどんな子でしょうか?

生活の中に勉強がある

例えば、「お手伝いをしなさい」というのには実はその中で問題解決する力が含まれます。

具体的にどんなお手伝いをすると子どもの頭が良くなるのでしょうか?

例えば晩御飯にカレーを作るようにします。すると子どもに入っている具材を考えてもらいます。

そうすると、カレー粉、人参、ジャガイモ、玉ねぎ、

をピックアップされます。そして、それを子どもと一緒にスーパーに買いに行くのです。

スーパーでは、地図があるので、子どもに材料をとってきてもらうわけです。

(いつもいくイオンモール橿原)

それを一緒に買いに行くのですスーパーに行ったらそのカレー粉の場所がどこに何があるのかを自分で考えさせます。

そして、子どもに探させるわけです。親ができるのは当たり前です。

が、小学校1、2年生にすると問題になります。出入り口の地図を見ながら

「ジャガイモは野菜コーナー」

「お肉は肉にコーナー」

「カレー粉は調味料コーナー」

という風に自分で効率よくかごに入れるわけです。

買い物ルートは本人に考えさせます。そして、

と説明させます。それが冒頭の入試問題につながっていきます。

それを子どもにさせるだけで空間認知もできます。

こういったことをやっていると、実際の入試でも体験を通した勉強になるわけです。

こういった細かい普段の生活はわざわざ教材を使わなくてもできます。

それをたくさんやってる家というのは勉強してないように見えても実はできる子なのです。

実際は机の前で勉強しないのってだけであって、普段の生活の中に勉強の要素・・頭を使って考える要素が取り組まれているのです。

ドライブでもできる勉強

他にはドライブに行ったときも、例えば東京から名古屋に行くときのこと。

ルートにもよりますが、距離で言うと350 km あります。それを

と子どもに質問するだけで、算数の勉強になります。時間と速さと距離の計算になります。

そうすると

350km÷時速80km=4と3/8時間

です。さらに3/8時間を分に直します。こんな風に普段の生活の中から子どもに考えさせる機会を設けると勉強になります。

一見、勉強じゃなくても実は勉強してるのがお手伝いする子なのです。

そして、これは「体験をベースにしている」ので忘れにくいのです。

小4以下の学年の方は以下です。

文章題・思考力教室をやっています。これは、「半年の勉強で京大に入った」子を育てた子育てがベースになっています。