いろんなネタが入っていくるので書きたいことがたくさんです。

続けるということ

中学受験組の子に対しては常にいろいろなことを危惧しています。これは中学受験組に限らず、勉強をしている環境の子全員です。

というのは

「勉強嫌いなる」

ということがあるからです。実際にすごく勉強していた子が、受験が終わったとたん勉強しなくなってしまうことがあります。

大変もったいない気がします。ずっと勉強は続くものなのに・・・。

もちろん、中学受験が終わったり、高校受験が終わったりしても、次の学校があると親は「勉強しなさい」と言うかも知れません。

ですが、社会人になると誰も「勉強しなさい」何て言ってくれません。中には口うるさい上司だけです。それも最近はないです。

私も社会人になって上司からいろいろ注意を受けましたが、「勉強しなさい」とはそれほど注意を受けませんでした。

ただ、勉強していないとその2年後、3年後に差がついてくるだけです。だから、私は2年目くらいからは、月10冊くらい読書をするようになりました。

というのも仕事柄、勉強をしていないと後で詰まってしまうからです。実際には何度も苦労しています。

勉強というのは受験のためだけでなく、これからもずっと続くものです。その話をします。

Twitterで見つけた本

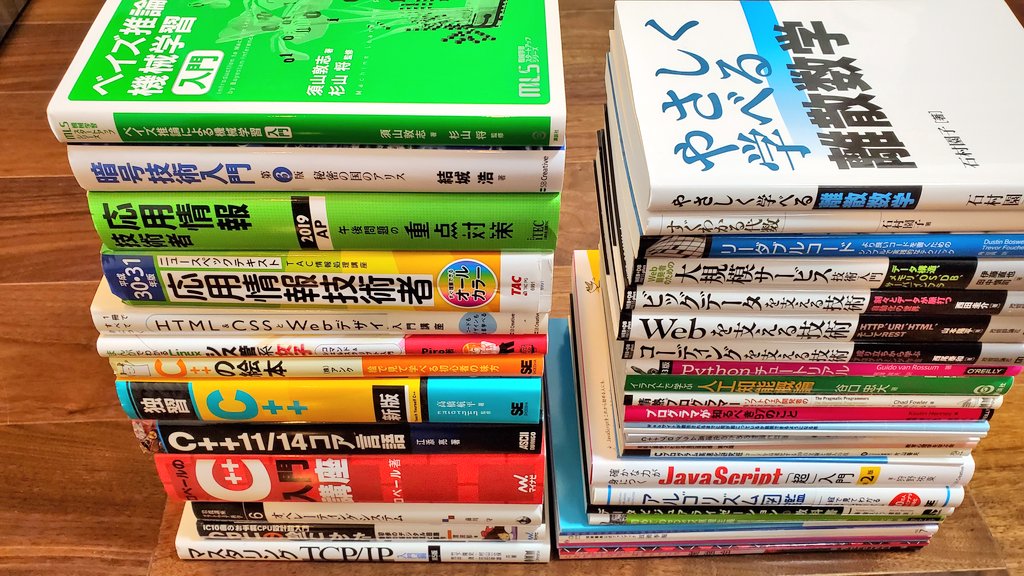

以下の写真を見てください。これはGoogleに勤めている人が半年で読んでいる本の量です。

実際にもっと多いそうです。1週間で1冊の本を読みたいとご本人が言っています。

月に4冊。年間で48冊です。

もちろん、仕事をしながらです。私のように電車で移動する時間が多い人は本は読めますが、通勤だけでこれはすごいです。

トップを走っていいる人は、社会人になってもこれだけ勉強を続けていきます。

この人の経歴を見ると

東大医学部→血液内科専門医→令和元年にソフトウェアエンジニア@Googleに転職。

だそうです。ご本人に

と聞いたところ

という回答を頂きました。

まずは興味を広げよう

「勉強するには興味を持つこと」

と言われています。ですが、親からすると

「どうやって興味を持たせるの?」

と疑問を持ちますよね。一番いいのは

「非日常の経験」

です。例えば、野球場に足を運びます。プロの選手が投げるボールや、打つボールのスピードでは日常ではありません。

そんなのを見ると子どもは野球選手の真似をします。それが1つのきっかけです。

そうやって一流のものを見るときっかけにはなります。

私立の中学校がテニスのボールを凍らせる実験をするのもこのためです。こういうのを見ると「面白い」とだけ思う子もいれば、中には興味を持って勉強する子もいます。

ただ、こういったことはいつもできなくて、いろいろなところに出かけるのもいいでしょう。

特に

「効率よく勉強に役立つ」

のではなく、親自身もいろいろなことに興味を持って取り組むことが一番です。子どもに対して、自分の好きなこと、自分がやらせたいことを強制させます。

そうすると子どもはそれを嫌いになります。ですが、親がそれを楽しんでいると興味を持つようになります。

自分が勉強していない親は子どもも親の真似をするので勉強をしません。親もいろいろなことを興味を持って勉強すると子どもも興味を持つ可能性は高まります。

以下友達を追加してくださいね。追加してもらった方には

「子どものやる気を引き出した事例集」